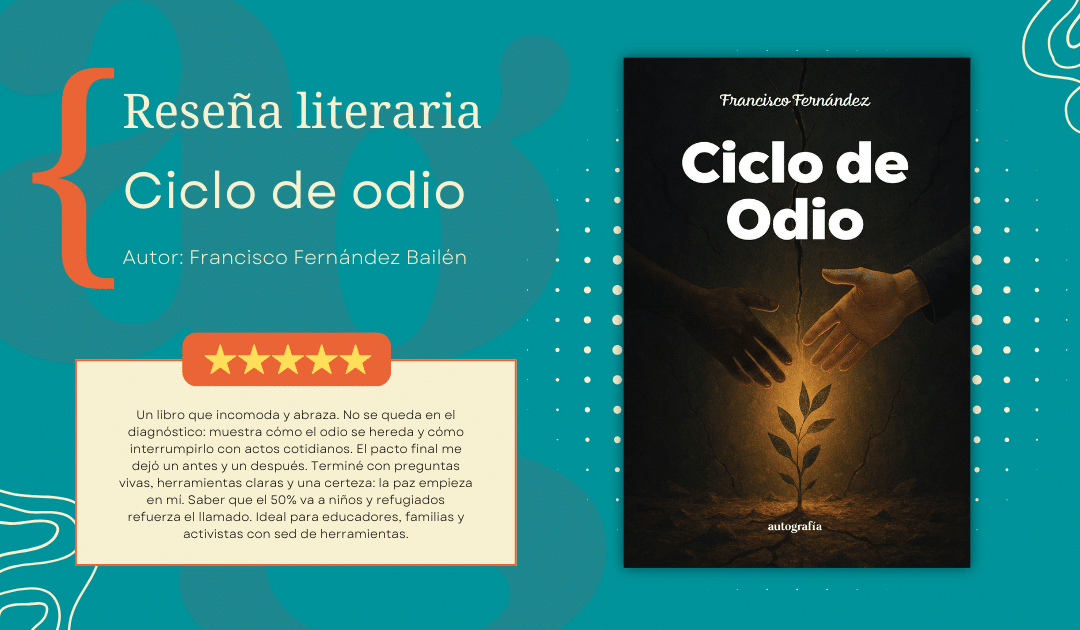

Ciclo de Odio desmonta la idea de que la violencia es “naturaleza” humana y la revela como herencia tóxica que se reproduce en familias y pueblos. Con una prosa cercana y un enfoque que combina sociología, psicología y filosofía, el libro pasa del diagnóstico a la acción: propone ejercicios, protocolos y un pacto personal compartible en redes. Además, el 50% de lo recaudado se dona a proyectos para niños y refugiados, reforzando su vocación transformadora.

Artículo para blog: 15 preguntas para conocer al autor y su proceso

- ¿Qué experiencia personal encendió la “primera página” de este libro?

El origen fue sencillo y complicado: el dolor.

Operaciones que no salían del todo bien. Días en los que el cuerpo me estallaba y no encontraba respuestas. Iba a médicos desesperado y me decían que “no tienes nada”, que “no tiene solución”, que “es depresión”.

Cuando pedí la incapacidad la respuesta fue humillante: “eres sedentario, no quieres trabajar”. Como si lo que me pasaba fuese una elección. Como si mi cuerpo no fuera real.

Eso genera algo. Empieza a crecer un odio que no es normal: veneno puro. Rabia por ser invalidado, por no ser creído, por ver cómo te niegan la voz mientras te destruyes por dentro.

En un momento supe que, si no intervenía, el dolor y ese odio me iban a escribir la vida. Y no iba a dejar que eso pasara.

Empecé a investigar. A preguntarme qué me estaba ocurriendo. Hice pruebas, hablé, leí. Hice mucho. Pero fue cuando empecé a escribir sobre el dolor —a escucharlo en palabras— cuando las cosas empezaron a ordenarse. Escribir fue la forma de entender dónde me llevaba todo aquello.

Descubrí que el odio era solo la primera página de un juego de máscaras más grande. Y de esa escritura nació Ciclo de Odio.

Y sí: mientras escribía este libro, tenía dos tornillos alojados en mi médula. Eso, también, forma parte de la historia.

- ¿Cómo llegaste a la premisa “la violencia no es esencia, es herencia”?

Llegué a esa premisa mirando mi propia historia. El odio que sentía no era algo con lo que había nacido, era algo que se había acumulado en mi: el dolor físico, la incomprensión, los juicios injustos. Todo eso me lo había “heredado” la vida.

Ahí entendí que la violencia rara vez es una esencia personal. No somos violentos por naturaleza. La violencia es una herencia de lo que hemos vivido, de lo que nos han hecho, de lo que nos obliga a soportar.

Y lo mismo pasa a nivel colectivo, los pueblos, las familias, las comunidades, cargan con heridas que se transmiten y se repiten.

Esa idea se convirtió en la columna vertebral del libro: si la violencia es herencia, entonces también tenemos la posibilidad de no transmitirla.

- ¿Qué te hizo mirar Gaza, Ruanda o Bosnia como ecos de un patrón emocional colectivo?

Lo personal me llevó a lo colectivo. Cuando viví en carne propia lo que es cargar con dolor y con juicios, entendí que lo mismo ocurre a mayor escala: pueblos enteros que heredan heridas, generaciones que crecen dentro de un ciclo que no empezaron ellos.

Por eso miré hacia Gaza, Ruanda o Bosnia. No desde el morbo, ni como un tema lejano, sino como ecos de lo mismo: el dolor transmitido, el odio heredado, la violencia repetida.

Son contextos distintos, con historias únicas, pero hay un patrón común: cuando no sanamos lo que nos hiere, lo entregamos a los que vienen detrás. Y así, lo que empezó como una herida se convierte en una guerra.

- ¿Cómo dialogan sociología, psicología y filosofía en tu método de trabajo?

Para mí no son compartimentos separados. Cuando escribo, la sociología, la psicología y la filosofía se cruzan de manera natural.

La sociología me ayuda a mirar los patrones colectivos, cómo el odio no es solo algo individual sino algo que se repite en familias, pueblos y naciones. La psicología me da herramientas para entender lo íntimo: el dolor, el miedo, los mecanismos que usamos para protegernos y que a veces nos destruyen. Y la filosofía es la base, el lugar desde donde pregunto qué significa todo eso, qué es el ser humano y qué podemos hacer con lo que nos ocurre.

No lo vivo como una mezcla académica, sino como un modo de pensar y de escribir que nace de mi experiencia. Cuando uno está en el dolor, se pregunta;

cuando observa a los demás, compara;

y cuando quiere entender, busca una idea que lo sostenga. Ese diálogo entre disciplinas es lo que sostiene Ciclo de Odio.

- De los datos y testimonios que compartes, ¿cuál te confrontó más y por qué?

De todos los datos y testimonios que recojo en el libro, hubo uno que me confrontó no solo como autor, sino como ser humano.

Fue el de Karim, un joven de 19 años del campo de refugiados de Nuseirat, en Gaza, que dijo:

Mi bisabuelo perdió su huerto en Beit Daras; mi padre perdió su casa en Shati. Yo no tengo nada que perder excepto mi rabia.

Esa frase me golpeó porque encapsula la esencia del ciclo de odio: la transformación del dolor en herencia.

No es solo rabia: es rabia con legado.

Es el reconocimiento de que el odio no nace de la nada, sino de una historia de pérdidas acumuladas que nunca fueron sanadas.

Me confrontó porque me obligó a dejar de mirar el conflicto desde la comodidad de la teoría.

Karim no es un terrorista. Es un joven que heredó una narrativa de dolor tan profunda que la rabia se convirtió en el único legado que cree poder honrar.

Y luego, el dato duro que acompañaba su testimonio:

El 68% de los jóvenes gazatíes cree que vengar a los abuelos es un deber sagrado.

Eso no es ideología: es psicología colectiva.

Es la prueba de que el trauma no se queda en el pasado: se transmite. Se convierte en mandato.

Ese testimonio me quitó la posibilidad de juzgar.

Me obligó a comprender.

Y en ese sentido, fue uno de los pilares que sostienen todo el libro:

El odio no es moneda de una sola cara. Es un espejo roto donde todos nos podemos ver reflejados.

- ¿Qué es para ti la “desobediencia emocional” que rompe el ciclo del odio?

La desobediencia emocional es el acto de valor más íntimo que podemos cometer.

Es negarse a sentir lo que se supone que debemos sentir. Es decirle “no” al impulso heredado.

Te pongo un ejemplo de mi propia vida: Cuando el dolor me llevaba a la rabia, y la rabia me pedía que gritara, que me cerrara, que desconfiara de todo y de todos… la desobediencia emocional era hacer justo lo contrario.

Era elegir callar cuando todo en mí pedía gritar. Era obligarme a escuchar cuando quería atacar. Era, literalmente, desobedecer la programación que el sufrimiento había instalado en mi sistema nervioso.

A nivel colectivo, es lo que hacen esas madres israelíes y palestinas que se abrazan en vez de maldecirse. O ese exsoldado que, en vez de celebrar la venganza, va a reconstruir la casa de su enemigo.

No es represión. No es pensar positivo. Es un acto de conciencia pura. Es darte cuenta de que esa emoción —ese odio, ese miedo— no es tuyo. Te llegó. Pero tú decides si lo reproduces.

Es la última rebelión: elegir tu respuesta, incluso cuando tu historia te pide que repitas la misma reacción de siempre.

- ¿Por qué afirmas que la paz no es pasividad, sino presencia y práctica?

Porque lo aprendí en carne propia. La paz malentendida es una trampa.

Durante años, creí que estar en paz era no molestar, aguantar, callar. Que era un estado de quietud, casi de rendición. Pero eso no es paz: eso es resignación. Y la resignación es otro disfraz del odio.

La verdadera paz es todo lo contrario: es la capacidad de estar presente en el conflicto sin convertirte en él. Es elegir no devolver el golpe, no por debilidad, sino por una fuerza interior consciente.

Te lo digo desde mi experiencia: Cuando el dolor me quería llevar por delante, quedarme quieto era dejarme arrastrar. La paz llegó cuando practiqué la pausa. Cuando en vez de reaccionar, respiré. Cuando en medio de la tormenta emocional, elegí estar presente con lo que sentía sin actuar desde ello.

Es una práctica, no un premio. Se entrena todos los días. Como un músculo.

La paz no es la ausencia de conflicto. Es el valor de enfrentarlo de otra manera. Es la decisión activa de no añadir más leña al fuego, de no heredar el veneno, de ser el eslabón que corta la cadena.

Por eso es práctica: porque se hace. Y por eso es presencia: porque se elige, aquí y ahora.

- ¿Qué microactos propones para empezar hoy mismo en familia, trabajo y comunidad?

No propongo grandes gestos, sino pequeños actos de coraje cotidiano. Porque el ciclo se rompe en lo pequeño, no en lo espectacular.

En la familia:

Escuchar para entender, no para responder. La próxima vez que surja una tensión, en lugar de preparar tu réplica, respira y pregúntate: “¿Qué herida hay detrás de lo que esta persona me está diciendo?”

Romper la broma fácil que se ríe del otro, del diferente, del que no está. Al no reírte, al no compartirla, cortas un hilo invisible que alimenta la deshumanización.

En el trabajo:

Cuestionar el “siempre se ha hecho así”. Si una práctica humilla o excluye, señalarlo con respeto ya es un acto de valentía.

Dar crédito en lugar de competir. Reconocer en público el trabajo de un compañero, sobre todo si no conectas con él, desarma la lógica del “nosotros contra ellos”.

En la comunidad:

Dejar de compartir por impulso. Antes de darle a “compartir” en una noticia que indigna, pregúntate: “¿Estoy sumando ruido o comprensión?”. La propaganda del odio vive de nuestros clics.

Hacer preguntas incómodas con amor. En lugar de “estás equivocado”, prueba con: “¿Cómo llegaste a esa conclusión?” o “¿Me ayudas a entender tu punto de vista?”. Así cambias la pelea por diálogo.

El microacto más poderoso es también el más íntimo: cada vez que sientas el impulso de reaccionar desde la herida, haz una pausa. Respira. Y en ese espacio, elige.

No se trata de cambiar el mundo de un día para otro. Se trata de no ser un eslabón más en la cadena. Y eso empieza hoy. Aquí. Contigo. Conmigo.

- ¿Qué aprendiste comparando procesos como Sudáfrica o Irlanda del Norte?

Aprendí que los acuerdos de paz se firman en mesas de negociación, pero la paz misma se construye en las cocinas, en las calles y en las miradas.

En Sudáfrica, con Mandela, entendí que la paz exige un acto de imaginación moral radical. No fue la victoria de un bando sobre otro, sino la decisión consciente de que el futuro era más importante que el pasado. Mandela supo que para sanar una nación no bastaba con tener la razón: había que tender puentes que dolieran. Ponerse la camiseta de rugby de los opresores, mantener a sus carceleros cerca… eso no fue debilidad. Fue una estrategia profundamente inteligente para desactivar el odio desde dentro.

En Irlanda del Norte, descubrí que la paz es incómoda y lenta. No hubo un abrazo gigante que lo solucionara todo. Hubo una decisión difícil: liberar a prisioneros para que sus hijos no tuvieran que empuñar las mismas armas. Hoy, todavía el 44% de los jóvenes evita ciertos barrios. La paz no borró el miedo, pero dio herramientas para gestionarlo sin violencia. La reconciliación no es un sentimiento bonito: es una arquitectura práctica de convivencia.

La lección más grande que me llevo es esta: la paz no es el final del conflicto, es el cambio en la manera de transitarlo. Ninguno de estos países olvidó, pero eligieron recordar de otra manera: no para seguir hiriendo, sino para no repetir el error.

Eso es lo que aplico a mi vida y a este libro: no se trata de borrar el dolor, sino de dejar de usarlo como arma. Esa es la elección íntima y colectiva que realmente rompe el ciclo.

- ¿Cómo nació el pacto de adhesión y el hashtag #YoDesarmoElOdio?

El pacto de adhesión nació como un gesto sencillo pero simbólico. Cuando terminé el libro sentí que no podía quedarse solo en una lectura: tenía que ofrecer al lector una acción, por pequeña que fuera. Así surgió la idea de un pacto personal, casi íntimo: detenerse, respirar y preguntarse qué puede hacer cada uno, aquí y ahora, para no seguir alimentando el ciclo del odio.

El hashtag #YoDesarmoElOdio es la traducción de ese pacto al espacio público. Es una forma de decir: no soy ajeno, no miro hacia otro lado. Desarmar el odio no significa negar la rabia o el dolor, sino decidir no usarlos como armas contra otros.

Quería que no fuera solo un mensaje mío, sino una invitación abierta. Cada persona puede apropiarse y darle su sentido. Así, lo que empezó como una decisión personal se convierte en un movimiento colectivo, aunque sea pequeño, que recuerda que siempre hay otra forma de responder.

- ¿Por qué invitas a fotografiar y compartir el pacto en redes?

Invito a fotografiar y compartir el pacto porque quería que la experiencia no se quedara en silencio ni en lo privado. Cuando alguien comparte su adhesión, no solo se compromete consigo mismo: también envía un mensaje a los demás de que es posible otra forma de relacionarnos.

En redes estamos acostumbrados a mostrar logros, viajes, momentos felices… ¿por qué no mostrar también un gesto de conciencia? Fotografiar el pacto convierte un acto íntimo en un testimonio público. No se trata de exhibirse, sino de contagiar.

Cada vez que alguien sube una foto diciendo “yo desarmo el odio”, abre un pequeño espacio de reflexión en quienes lo leen. Ese eco es importante: transforma un gesto personal en un hilo colectivo, en la idea de que no estamos solos y que sí existe una comunidad dispuesta a romper el ciclo.

- ¿Qué papel asignas a educadores y líderes comunitarios en la “salida”?

Los educadores y los líderes comunitarios son claves porque son quienes pueden interrumpir la transmisión del odio en su punto más vulnerable: cuando todavía se está formando.

Un educador tiene la capacidad de mostrar a un niño o a un joven que existen otras formas de gestionar la rabia, de resolver un conflicto o de mirar al diferente. Ese aprendizaje temprano es decisivo, porque si no lo recibe en la escuela lo recibirá en la calle, en casa o en los medios… y muchas veces en forma de odio heredado.

Los líderes comunitarios, por su parte, tienen la fuerza de lo cercano. No hablan desde un púlpito lejano, sino desde la confianza de la vida compartida: una asociación vecinal, una parroquia, un centro cultural. Allí se puede empezar a practicar esa salida del ciclo, no como teoría, sino como convivencia cotidiana.

Si algo aprendí escribiendo Ciclo de Odio, es que la violencia se transmite, pero también la paz se aprende. Y en esa transmisión, educadores y líderes comunitarios son piezas fundamentales.

- ¿Cuál es el mayor malentendido que encuentras sobre “perdonar”?

El mayor malentendido sobre el perdón es pensar que significa justificar lo que pasó o borrar el daño. No es así. Perdonar no es olvidar, ni negar, ni hacer como si nada hubiera ocurrido.

El perdón es otra cosa: es dejar de cargar con el peso del odio. No se trata de absolver al otro, sino de liberarse uno mismo. Mientras guardas rencor, sigues atado a lo que te hirió. El perdón corta esa cadena.

Otro error frecuente es confundir el perdón con la reconciliación. Puedes perdonar y, aun así, decidir no volver a vincularte con quien te hizo daño. Una cosa es soltar el odio, otra muy distinta es exponerte de nuevo.

Perdonar no es un acto ingenuo ni blando. Al contrario: es una de las decisiones más duras y radicales que puede tomar una persona. Por eso, lo planteo no como un sentimiento automático, sino como una elección consciente de interrumpir la herencia.

- ¿Qué indicadores personales muestran que alguien rompió el ciclo?

Creo que hay señales muy claras de que alguien ha roto el ciclo. La primera es cuando deja de responder con la misma moneda. Cuando en lugar de devolver odio, decide cortar la cadena. No significa que ya no sienta rabia o dolor, significa que elige no transmitirlos.

Otro indicador es cuando alguien puede hablar de lo que le pasó sin que toda su identidad quede definida por esa herida. El dolor está ahí, pero ya no lo domina. Hay memoria, pero no esclavitud.

También se nota en lo cotidiano: cuando una persona educa a sus hijos desde la calma y no desde el miedo; cuando en un conflicto busca comprender en lugar de humillar; cuando en la vida diaria deja de ver enemigos por todas partes y empieza a reconocer personas.

Romper el ciclo no es un momento mágico, es un proceso. Y se mide en esos gestos pequeños que muestran que alguien eligió un camino distinto al que heredó.

- ¿Por qué destinar el 50% de ingresos y cómo eliges los proyectos a apoyar?

Decidí destinar el 50% de los ingresos porque no quería que todo esto se quedara solo en palabras. El libro habla de romper ciclos y de sembrar otra cosa; me parecía incoherente quedarme con todo el beneficio para mí. Quería que cada ejemplar vendido fuera también una acción concreta hacia fuera.

Los proyectos los elijo con un criterio sencillo: que estén vinculados a la paz, la educación y la sanación de heridas colectivas. No busco grandes estructuras ni gestos simbólicos vacíos, sino iniciativas que trabajen en lo cotidiano: asociaciones que sostienen a víctimas, programas educativos que enseñan a gestionar conflictos, espacios comunitarios que construyen convivencia.

Al final, lo que quiero es que el libro no solo invite a reflexionar, sino que también ponga un ladrillo en la construcción de un mundo menos envenenado por el odio. Es mi forma de alinear el mensaje con la acción.

Y si logramos que un solo niño decida no reproducir el odio, le estaremos salvando la vida. Y solo por eso, ya es una victoria.

Excelente libro.

Excelente libro y desde luego una reflexión y una calidad humana única ,de esa manera sería un mundo mejor ,es un genio el autor del libro y con un conciencia sabia

Excelente libro escrito con una conciencia sabia y un gran aprendizaje para la sociedad